足のむくみとは

「足のむくみ」とは、足首やふくらはぎに余分な水分がたまって腫れぼったく見えたり、押すと跡が残る状態をいいます。夕方になると靴や靴下の跡が強く残るのに気づくことも多いです。立ち仕事や座り仕事などで一時的に起こる場合もあれば、心臓・腎臓・肝臓の病気が原因となることもあります。

「足のむくみ」とは、足首やふくらはぎに余分な水分がたまって腫れぼったく見えたり、押すと跡が残る状態をいいます。夕方になると靴や靴下の跡が強く残るのに気づくことも多いです。立ち仕事や座り仕事などで一時的に起こる場合もあれば、心臓・腎臓・肝臓の病気が原因となることもあります。

足のむくみの原因

足のむくみには多くの原因があります。たとえば夕方に出やすいむくみや、長時間同じ姿勢をとったときに起こる一時的なものもあれば、心臓・腎臓・肝臓、血管やリンパの病気が隠れている場合もあります。

足のむくみには多くの原因があります。たとえば夕方に出やすいむくみや、長時間同じ姿勢をとったときに起こる一時的なものもあれば、心臓・腎臓・肝臓、血管やリンパの病気が隠れている場合もあります。

心臓の病気

心不全は、心臓の働きが弱まり、血液を全身に十分に送り出せなくなる病気です。その結果、血液が足にたまりやすくなり、足のむくみとして現れます。心不全では、むくみのほかにも息切れや疲れやすさなどの症状を伴うことがあります。

腎臓の病気

腎臓の病気によっても、足のむくみが出ることがあります

ネフローゼ症候群

血液の中のたんぱく質は血管に水を保持する役割を果たしています。ネフローゼ症候群は腎臓から尿に大量のたんぱくが漏れる病気です。血液の中のたんぱくが減ることで、血管内の水分が外に漏れ出し、全身がむくみます。

腎不全

腎臓の機能が落ちる腎不全では、余分な水分や塩分を体から排出できなくなり、足に水がたまります。とくに糖尿病による腎不全ではむくみがでやすいです。

肝臓の病気

肝臓の働きが低下する肝硬変ではたんぱく質をつくれなくなります。結果として、血液の中のたんぱく質が減り、ネフローゼ症候群と同じ理由で全身がむくみます。更に、腹水がたまり、お腹がふくれることがあります。

甲状腺の病気

慢性甲状腺炎に代表される甲状腺機能低下症では、代謝が低下して皮膚や皮下に水分を引き寄せる物質(ムコ多糖類)がたまり、むくみが生じます。特徴は押してもへこまない点で、他のむくみと区別できます。ホルモン補充療法で改善可能です。

静脈の病気

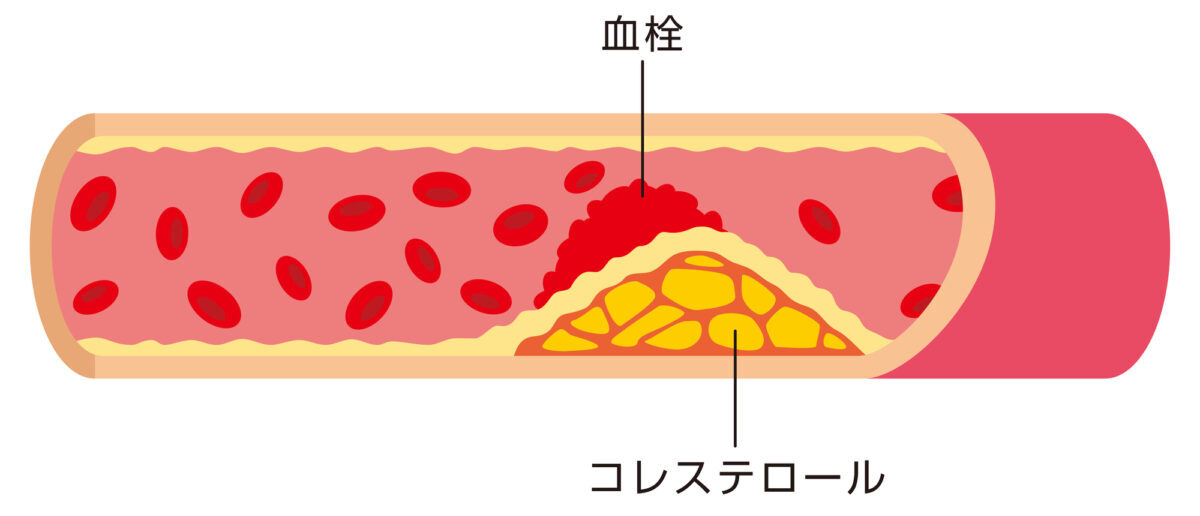

足の深い静脈に血の塊(血栓)ができる「深部静脈血栓症」では、血流が妨げられて片足だけがむくみます。放置すると肺に血栓が飛ぶ危険がありますが、早期に発見すれば治療でコントロール可能な病気です。

足の深い静脈に血の塊(血栓)ができる「深部静脈血栓症」では、血流が妨げられて片足だけがむくみます。放置すると肺に血栓が飛ぶ危険がありますが、早期に発見すれば治療でコントロール可能な病気です。

リンパ管の病気

リンパ浮腫は、リンパ管の流れが悪くなってリンパ液が皮下にたまり、足が腫れる病気です。生まれつきリンパ管が弱い場合や、がんの手術・放射線治療のあとにリンパ管が傷つくことで起こります。押してもへこまないのが特徴です。

薬剤性

カルシウム拮抗薬などの血圧の薬や痛み止め、ステロイドなどはむくみの原因となることがあります。

生理的な足のむくみ

足のむくみは、必ずしも病気だけが原因ではありません。日常生活や体の状態の変化によっても起こります。特に夕方のふくらはぎのむくみはよくみられ、立ち仕事や座り仕事で血流が滞ったあとに強く出ることがあります。

足のむくみは、必ずしも病気だけが原因ではありません。日常生活や体の状態の変化によっても起こります。特に夕方のふくらはぎのむくみはよくみられ、立ち仕事や座り仕事で血流が滞ったあとに強く出ることがあります。

長時間の立位・座位

長時間立ち続けたり、座りっぱなしで動かないと、重力の影響で血液が下にたまりやすくなり、足がむくみます。

妊娠

大きくなった子宮が静脈を圧迫して血流が妨げられて足がむくみます。

加齢

高齢になると、足の筋肉の量や力が少しずつ落ちていきます。その結果、歩いたり動いたりすることで血液を心臓に押し戻す「筋ポンプ」の働きが弱くなります。さらに、静脈にある逆流を防ぐ弁の力も弱くなるため、血液が足にたまりやすくなります。こうした年齢に伴う変化によって、夕方になると足が腫れぼったく感じるなど、生理的なむくみが出やすくなります。

性別

足のむくみは、性別によって現れ方に違いがあります。特に女性はむくみやすい傾向があり、主な理由は次の通りです。

筋肉量の違い

女性は男性に比べてふくらはぎなどの筋肉量が少なく、血液やリンパ液の流れが滞りやすいため、むくみやすくなります。

女性ホルモンの影響

生理前や妊娠、更年期などでホルモンバランスが変化し、体が水分をため込みやすくなります。

冷え性の傾向

女性に多い冷え性も血流を悪くし、むくみの原因になります。一方、男性は筋肉量が多く、むくみにくい傾向がありますが、静脈瘤や生活習慣によってむくみが起こることもあります

塩分と足のむくみの関係

塩分(ナトリウム)を多くとりすぎると、体は水分をため込みやすくなります。その結果、血管の中の水分量が増えて血圧が上がり、余分な水分が血管の外へしみ出して足のむくみにつながります。健康な方でも塩分のとりすぎで夕方に足がむくむことがありますが、心臓・腎臓・肝臓などに持病がある場合には、より強いむくみが出やすくなります。

塩分(ナトリウム)を多くとりすぎると、体は水分をため込みやすくなります。その結果、血管の中の水分量が増えて血圧が上がり、余分な水分が血管の外へしみ出して足のむくみにつながります。健康な方でも塩分のとりすぎで夕方に足がむくむことがありますが、心臓・腎臓・肝臓などに持病がある場合には、より強いむくみが出やすくなります。

足のむくみの検査

足のむくみにはさまざまな原因があり、その原因により治療が異なるためにしっかりと確かめることが重要です。ここでは原因を調べるための代表的な検査についてご説明します。

問診と診察

むくみが出る時間帯や左右差の有無を詳しく伺い、体重の変化や息切れ、疲れやすさなどの症状がないかを確認します。これまでの病気や服薬歴も重要な情報です。実際に足を診て、押したときにあとが残るかどうか、皮膚の状態に異常がないかなどを調べます。

むくみが出る時間帯や左右差の有無を詳しく伺い、体重の変化や息切れ、疲れやすさなどの症状がないかを確認します。これまでの病気や服薬歴も重要な情報です。実際に足を診て、押したときにあとが残るかどうか、皮膚の状態に異常がないかなどを調べます。

血液検査

血液検査で腎臓や肝臓、心臓や甲状腺の機能の評価を行います。

胸部レントゲン検査

心臓や肺の状態を確認します。心臓が大きくなっていないか、肺に水がたまっていないかを調べることで、心不全などが原因かどうかを判断できます。胸部レントゲンは比較的簡単に受けられる検査で、早期の原因特定に役立ちます。

心臓や肺の状態を確認します。心臓が大きくなっていないか、肺に水がたまっていないかを調べることで、心不全などが原因かどうかを判断できます。胸部レントゲンは比較的簡単に受けられる検査で、早期の原因特定に役立ちます。

超音波(エコー)検査

体に負担の少ない方法で、いくつかの臓器や血管の状態を詳しく調べることができます。

体に負担の少ない方法で、いくつかの臓器や血管の状態を詳しく調べることができます。

心エコー

心エコー検査では、心臓の動きや大きさ、働きをリアルタイムで詳しく調べることができます。これにより、心不全があるかどうかを診断できるだけでなく、その原因や、重症度がどの程度かを評価することが可能です。

腹部エコー

腹部エコー検査では、肝臓や腎臓の状態を調べます。肝臓では肝硬変が進んでいないかや腹水の有無を確認し、腎臓では慢性腎臓病に伴う萎縮がないかを確認します。

甲状腺エコー

むくみの原因となる慢性甲状腺炎では、甲状腺の全体的な変化や血流の低下が観察されることがあります。

下肢静脈エコー

下肢静脈エコーは、足の静脈に血のかたまり(深部静脈血栓)ができていないかを確認する検査です。血栓があると片足だけが急に腫れて強いむくみを起こすことがあり、早期の発見が重要です。

足のむくみの治療

足のむくみの治療は、むくみそのものを直接とるのではなく、原因となっている病気を治すことが基本です。原因に応じて治療の方法は大きく変わります。

共通の治療

むくみの原因が何であっても、多くの場合に有効な方法があります。弾性ストッキングを使用して血液やリンパの流れを助けること、横になるときに足を少し高くして休むことは、むくみを和らげる基本的な工夫です。ただし、心不全の方では弾性ストッキングは心臓に負担をかけてしまうため使用できません。

心臓や腎臓・肝臓の病気が原因の場合

心不全、腎臓病、肝硬変といった臓器の病気によるむくみでは、利尿薬を用いて体にたまった余分な水分を減らすことや、塩分を控える食事療法が基本となります。利尿薬はむくみの改善に効果的ですが、腎臓の機能を悪化させたり、血液中の電解質(ナトリウムやカリウムなど)のバランスを崩したりするリスクもあり、効果が強い反面、副作用もあるため注意が必要です。そのため、効果と副作用を慎重に確認しながら使う必要があります。

心不全、腎臓病、肝硬変といった臓器の病気によるむくみでは、利尿薬を用いて体にたまった余分な水分を減らすことや、塩分を控える食事療法が基本となります。利尿薬はむくみの改善に効果的ですが、腎臓の機能を悪化させたり、血液中の電解質(ナトリウムやカリウムなど)のバランスを崩したりするリスクもあり、効果が強い反面、副作用もあるため注意が必要です。そのため、効果と副作用を慎重に確認しながら使う必要があります。

甲状腺機能低下症

甲状腺ホルモンを補充することで、むくみは改善していきます。

下肢静脈血栓症(DVT)

治療の基本は抗凝固療法で、血のかたまりが大きくならないようにし、肺に飛んでしまうのを防ぎます。

リンパ浮腫

専門的な理学療法や圧迫療法が必要となるため、専門の医療機関に紹介します。

生理的なむくみ

生活習慣の工夫が中心です。足を少し高くして休む、歩行やストレッチで筋肉を動かす、塩分を控えるなどで改善が期待できます。

生活習慣の工夫が中心です。足を少し高くして休む、歩行やストレッチで筋肉を動かす、塩分を控えるなどで改善が期待できます。

よくある質問

夕方になるとふくらはぎや足首がむくみます。病気の可能性はありますか?

日中に立ったり座ったりしていると、重力の影響で血液や水分が下にたまり、夜になると足が腫れぼったく感じられることがあります。これは健康な方でもよく見られる自然な現象です。横になって休むと体が水平になるため、翌朝にはむくみが軽くなっていることが多いです。多くのむくみは生活習慣や一時的な体の変化によるもので、心配のいらないことも少なくありません。ただし、むくみが毎日強く出る、朝も引かない、息切れや体重増加を伴う場合には、心臓・腎臓・肝臓の病気が隠れている可能性があります。その際は一度ご相談ください

足のむくみが片足だけに出ています。大丈夫でしょうか?

片足だけの強いむくみは、深部静脈に血のかたまり(深部静脈血栓)ができている可能性があります。放置すると肺に血栓が飛ぶ危険があるため、早めの受診が必要です。ただし、早期に発見すれば治療でコントロールできる病気ですので、心配な症状があればご相談ください。

足を押すとあとが残ります。これは病気ですか?

押すとあとが残るむくみは、心不全や腎不全など体に余分な水分がたまっているときにみられることがあります。単なる疲れによる一時的なむくみのこともありますが、症状が続く場合は検査をおすすめします。

押してもへこまないむくみがあります。原因は何ですか?

押してもへこまないむくみは、甲状腺機能低下症やリンパ浮腫に特徴的です。特にリンパ浮腫は進行すると治療が難しくなるため、早めに医療機関での評価が必要です。

妊娠中に足がむくむのは心配ですか?

妊娠後期には大きくなった子宮が静脈を圧迫し、むくみが出やすくなります。多くは生理的な変化ですが、急に強いむくみや高血圧・尿たんぱくを伴う場合は妊娠高血圧症候群の可能性があるため、必ず受診してください。

高齢になってからむくみやすくなりました。加齢の影響でしょうか?

加齢によって足の筋力や静脈の弁の働きが弱まり、血液が足にたまりやすくなるため、夕方にむくみを感じやすくなります。ただし、臓器の病気が隠れていることもあるため、むくみが強い場合や全身性の場合には相談が必要です。

薬の副作用でむくむことはありますか?

はい。血圧の薬(カルシウム拮抗薬)、痛み止め、ステロイドなどはむくみを起こすことがあります。気になる場合は自己判断で中止せず、必ず医師にご相談ください。

塩分をとりすぎるとむくみますか?

はい。塩分をとりすぎると体が水分をため込みやすくなり、足のむくみにつながります。特に心臓・腎臓・肝臓に病気がある方は強く出やすいため、減塩を心がけることが大切です。

水分を控えた方がいいですか?

むくみがあるからといって水分を大幅に控える必要はありません。かえって脱水や血流の悪化を招くことがあります。心不全や腎不全などの病気がある場合には、医師の指示のもとで水分量を調整します。

運動不足や立ち仕事・座り仕事で足のむくみは出ますか?

はい。運動不足になると、ふくらはぎの筋肉の働き(筋ポンプ作用)が弱まり、血液やリンパ液が足にたまりやすくなります。また、長時間の立ち仕事や座り仕事でも、重力の影響で血液が下にたまり、夕方にふくらはぎや足首がむくみやすくなります。 その結果、足が腫れぼったく感じることがあります。軽いウォーキングやストレッチで筋肉を動かすことが、むくみの予防や改善に役立ちます。

夕方の足のむくみやふくらはぎのむくみは、どうすれば楽になりますか?

軽いむくみであれば、足を少し高くして休む、歩行やストレッチで筋肉を動かす、塩分を控えるといった生活の工夫で改善が期待できます。弾性ストッキングも有効ですが、心不全の方は使用できない場合があるため注意が必要です。

足のむくみはマッサージで良くなりますか?

軽いむくみであれば、マッサージによって血液やリンパの流れがよくなり、症状の改善が期待できます。特に足先から心臓に向かってやさしくなでるように行うと効果的です。ただし、深部静脈血栓症や心不全などの病気が原因の場合は、マッサージによって悪化することがありますので注意が必要です。むくみの原因に心当たりがない場合や症状が強い場合は、医師の診察を受けてから行うようにしましょう。

足のむくみを放置しているとどうなりますか?

一時的なむくみであれば自然に改善することもありますが、原因が病気である場合には、放置することで症状が進行したり、思わぬ合併症につながることがあります。たとえば、深部静脈血栓症が進行すると、肺の血管に影響を及ぼす「肺塞栓症」という重大な病気を引き起こす可能性もあるため注意が必要です。また、慢性的なむくみをそのままにしておくと、皮膚に色素沈着やかゆみが出たり、感染(蜂窩織炎)を起こすこともあります。むくみが長引く場合や、片足だけがむくむといった症状がある場合は、早めに医療機関を受診することが大切です。

どのようなときに医療機関を受診すべきですか?

むくみが片足だけに急に出た場合、むくみが長期間続く場合、息切れや体重増加を伴う場合、押してもへこまない場合には、病気が隠れている可能性があります。早めの受診をおすすめします。むくみが気になる方はお気軽にご相談ください。

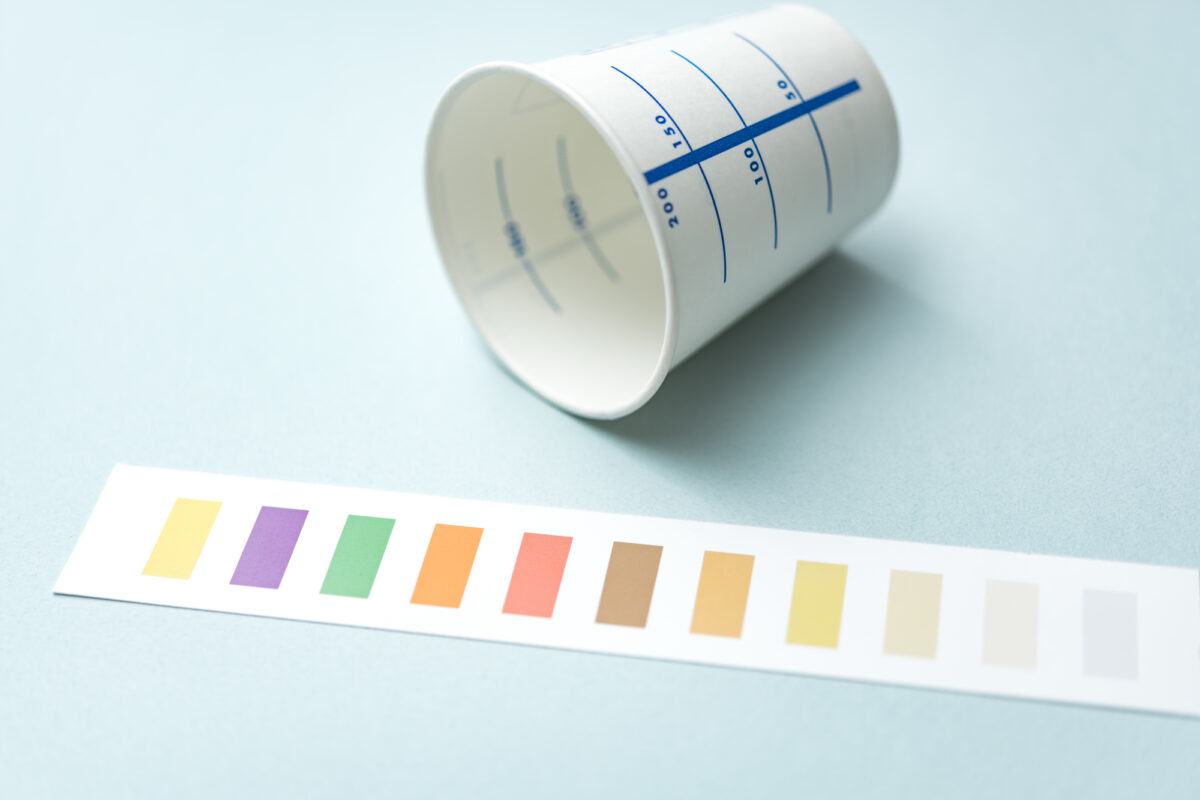

尿検査では、尿にたんぱくが多く出ていないかどうかを調べます。たんぱく尿がある場合はネフローゼ症候群などの腎臓の病気が疑われ、むくみの原因を探る手がかりになります。

尿検査では、尿にたんぱくが多く出ていないかどうかを調べます。たんぱく尿がある場合はネフローゼ症候群などの腎臓の病気が疑われ、むくみの原因を探る手がかりになります。