南流山で腎臓内科なら当院へ

腎臓内科は、腎臓の機能異常を内科的に診療する専門領域です。腎臓病は初期には症状がほとんどなく、知らないうちに進行することが少なくありません。とくに高血圧や糖尿病をお持ちの方は腎機能が低下しやすく、早期発見と早期治療が非常に重要です。中でも糖尿病はわが国の透析導入原因の第1位であり、腎臓病と深い関連があります。

かつては、腎臓病に対して有効な治療選択肢が限られていましたが、現在では腎機能の低下を遅らせる薬剤が登場し、より早期からの介入が有効となっています。したがって、「まだ大丈夫」と思わず、早めの相談が腎臓を守る鍵となります。

南流山内科トータルクリニックでは、腎臓内科と糖尿病の両方の専門医資格を有する医師が在籍し、慢性腎臓病(CKD)をはじめとしたさまざまな腎疾患に対応しています。糖尿病や高血圧などの生活習慣病に精通し、腎機能悪化を予防するための総合的かつ継続的な医療を提供しています。血液・尿検査に加え、必要に応じて腎エコー(超音波検査)も行い、一人ひとりの状態に応じた治療方針を提案します。

腎臓内科と泌尿器科の違いとは?

「腎臓の病気は腎臓内科に行けばいいの?それとも泌尿器科?」そんな疑問を持たれる方は少なくありません。どちらも“腎臓”に関わる診療科ですが、専門とする視点や治療法は大きく異なります。

腎臓内科とは

腎臓内科は、腎臓の「機能」に異常をきたす病気を内科的に診療する科です。尿検査や血液検査で発見されるたんぱく尿・血尿・腎機能の低下などをもとに、以下のような疾患を診療します。

- 糖尿病関連腎症や腎硬化症などの慢性腎臓病

- 糸球体腎炎、ネフローゼ症候群

- 急性腎障害(AKI)

など

腎臓内科では、生活習慣の改善や薬物療法を通じて腎機能の悪化をできる限り抑えることを目指します。必要に応じて、透析や腎移植の準備も行います。

泌尿器科とは

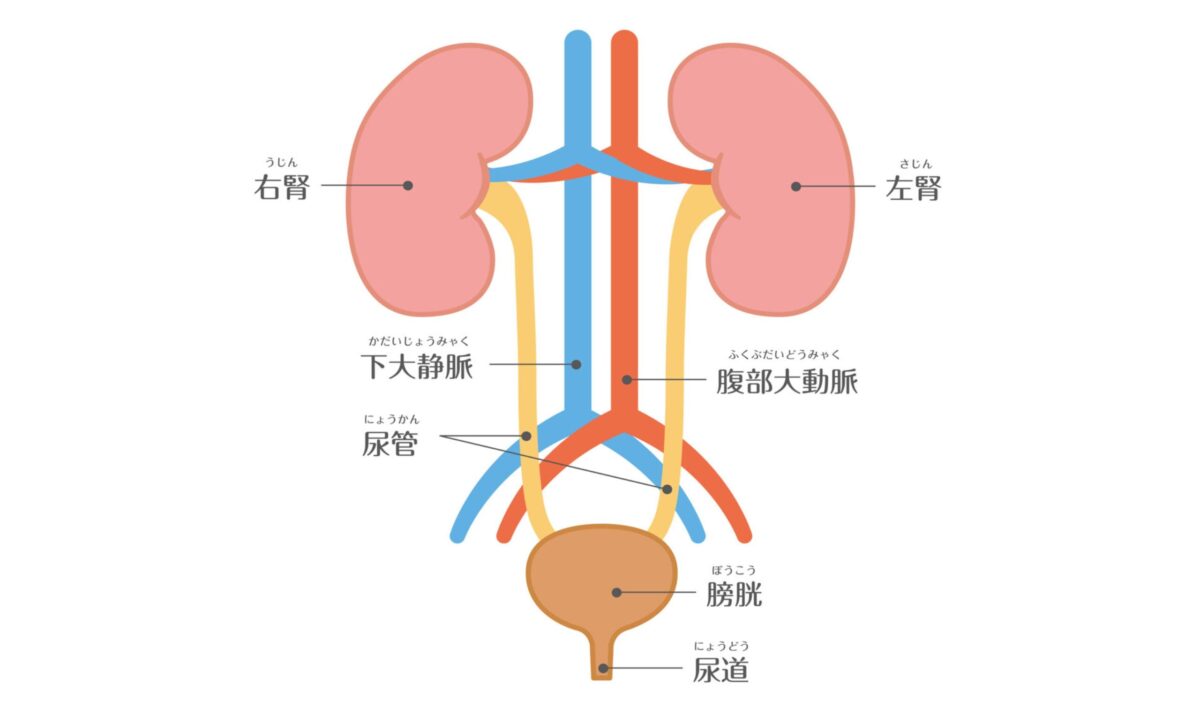

泌尿器科は、腎臓から尿道までの「尿の通り道(尿路)」や男性生殖器を対象とする外科系の診療科です。主な対象疾患には次のようなものがあります。

- 尿路結石

- 腎がん、膀胱がん、前立腺がんなどの泌尿器腫瘍

- 前立腺肥大症、排尿障害、尿失禁

- 男性不妊症、ED(勃起障害)

など

泌尿器科では、手術や内視鏡を用いた外科的治療を中心に行い、必要に応じて薬物治療も併用されます。腎臓に関しては、「がん・結石・構造異常」など器質的異常が対象であり、腎臓そのものの機能低下に関する診療は腎臓内科の領域です。

腎臓内科と泌尿器科、どちらを受診すべきか迷ったら

腎臓や尿の異常がある場合、原因によって受診すべき診療科が異なることがあります。以下に、代表的な症状と、それぞれの受診が勧められるケースをご紹介します。

腎臓や尿の異常がある場合、原因によって受診すべき診療科が異なることがあります。以下に、代表的な症状と、それぞれの受診が勧められるケースをご紹介します。

腎臓内科の受診が勧められるケース

- むくみ(浮腫)や尿の泡立ちがある

- 健康診断で「たんぱく尿」や「腎機能の低下」を指摘された

- 糖尿病や高血圧があり、腎臓への影響が心配なとき

泌尿器科の受診が勧められるケース

- 排尿時の痛み、頻尿、尿漏れ、残尿感など排尿症状がある

- 前立腺や陰部に違和感、不調がある場合

血尿が出たとき、何科を受診すべきか

血尿の原因は多岐にわたり、腎炎やIgA腎症など腎臓の病気から、膀胱炎や尿路結石、膀胱がんなど泌尿器の病気までさまざまです。当院では、腎臓の関与が疑われる場合には腎臓内科として対応し、泌尿器科の疾患が疑われる際には速やかに専門医療機関へご紹介します。

腰痛がある場合、腎臓の関係は?

「腰のあたりが痛む=腎臓が悪いのでは?」と心配される方も多くいらっしゃいます。腎臓は腰のあたりにあるため、実際に、一部の腎炎では腰背部の鈍痛を伴うことがありますが、腰痛のほとんどは筋肉や骨格に起因します。

以下のような症状があれば、腎臓の病気が関与している可能性があります。

- 発熱を伴う

- 尿の濁りや強いにおいがある

- むくみや尿量の変化がある

当院では、腎臓の関与があるかどうかを検査で評価し、必要に応じて他科への紹介も行います。

腎臓とはどんな臓器?そのしくみと大切な役割について

腎臓は、腰のあたりにある左右一対の握りこぶしほどの大きさの臓器で、ソラマメのような形をしています。血液をろ過して老廃物や余分な水分・塩分を尿として排出し、体内の環境を一定に保つ役割を果たしています。

腎臓は、腰のあたりにある左右一対の握りこぶしほどの大きさの臓器で、ソラマメのような形をしています。血液をろ過して老廃物や余分な水分・塩分を尿として排出し、体内の環境を一定に保つ役割を果たしています。

腎臓のしくみと働き

腎臓は次のような多様な機能を担い、私たちの健康を支えています。

血液をろ過して尿をつくる

血液中の老廃物や余分な水分・塩分をこし取り、尿として排出します。必要な成分は再吸収され、体内の恒常性が保たれます。

水分・塩分の調節と血圧の安定化

腎臓は体内の水分量とナトリウムのバランスを調整し、血圧を一定に保つよう働きます。さらに、レニンというホルモンを分泌し、血圧調節に直接関与します。

電解質と酸塩基のバランス調整

ナトリウム・カリウムなどの電解質の濃度を調整し、神経や筋肉の正常な働きを支えています。また、血液のpHを一定に保つことで代謝環境を安定させます。

赤血球をつくるホルモン(エリスロポエチン)の分泌

腎臓は、骨髄に働きかけて赤血球を増やすホルモン「エリスロポエチン」を分泌しています。これにより、体内の酸素運搬能力が維持されます。

骨の健康を支える

腎臓は、ビタミンDを活性型に変換することでカルシウムの吸収を助け、骨を丈夫に保つ役割も果たします。

腎臓はこのように、尿をつくるだけではなく、全身の生命活動に不可欠なさまざまな働きを担っています。普段は意識しにくい臓器ですが、健康を維持する上で極めて重要な存在です。

腎臓が悪くなるとおこること

腎臓の機能が低下すると、体内ではさまざまな異常が少しずつ、しかし確実に進行します。腎臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、症状が現れたときにはすでに進行していることが多く、注意が必要です。

老廃物の蓄積

腎機能が低下すると、体内に老廃物が蓄積してきます。進行すると、食欲不振、吐き気、倦怠感、集中力低下、意識障害などの症状が現れます。

むくみ・高血圧

水分や塩分の排出が不十分になることで、手足や顔のむくみ、高血圧が起こります。高血圧は腎臓にさらなるダメージを与え、悪循環に陥ることがあります。

腎性貧血

エリスロポエチンの分泌が減少し、赤血球が不足する「腎性貧血」を引き起こします。息切れや疲れやすさなどが見られます。

高カリウム血症

カリウムの排出が滞ることで血中濃度が上昇し、不整脈や心停止などのリスクが高まります。また、腎臓を守るために使われる薬の中には、カリウムの排泄を抑える作用をもつものもあります。定期的な血液検査が不可欠です。

骨の脆弱化・動脈硬化

ビタミンDの活性化障害により、カルシウム吸収が低下して骨がもろくなり、血管への石灰化が進行する可能性があります。

心臓や脳血管への影響

腎機能が低下すると、心筋梗塞や脳卒中など動脈硬化性疾患のリスクが上昇し、死亡率も高くなる傾向があります。腎機能は一度失われると回復が困難です。そのため、腎臓病は「早期発見・早期対応」が何よりも重要です。

腎臓に関連した症状

腎臓の機能に異常があると、体にさまざまなサインが現れます。なかでも「むくみ」「尿の泡立ち」「血尿」は、腎臓の不調を知らせる重要な症状です。当院では、腎臓専門医の立場からこれらの症状に対して丁寧に診察・検査を行い、原因に応じた適切な対応を心がけています。以下に代表的な症状と当院での対応についてご紹介します。

むくみ(浮腫)

むくみ(浮腫)とは、血管内の水分が血管外に漏れだして、下肢や瞼、お腹の周りにたまった状態を指します。浮腫には指で押すとその跡(くぼみ)がしばらく残る圧痕性浮腫と残らない非圧痕性浮腫に分けられます。殆どは圧痕性浮腫で、腎疾患による浮腫も圧痕性浮腫です。

むくみ(浮腫)とは、血管内の水分が血管外に漏れだして、下肢や瞼、お腹の周りにたまった状態を指します。浮腫には指で押すとその跡(くぼみ)がしばらく残る圧痕性浮腫と残らない非圧痕性浮腫に分けられます。殆どは圧痕性浮腫で、腎疾患による浮腫も圧痕性浮腫です。

腎臓病によるむくみの原因(統合済み)

腎臓病でむくみがおこる主な原因は以下の2つです。

腎機能の低下による水分・塩分の排泄障害

腎臓の働きが弱くなると、体内に水分や塩分がたまりやすくなり、むくみの原因となります。

尿中へのたんぱく質漏出

たんぱく質は血管内に水分を保持する役割を果たしています。したがって、尿の中にたんぱく質が大量に漏れでるネフローゼ症候群などでは血管に水分を保持できず、むくみの原因となります。

腎臓病以外のむくみの原因

心不全、肝硬変、低栄養、薬剤、静脈血栓症、甲状腺機能低下症、リンパ浮腫、加齢、妊娠、アレルギー反応など、原因は多岐にわたります。

当院での対応

むくみの性状・分布・血液検査・尿検査・画像検査などをもとに原因を特定し、原因を探索して治療を行います。原因の特定が難しい場合には、下肢挙上・弾性ストッキング・利尿薬などによる対症療法を行います。利尿薬は副作用があるため、慎重に使用します。

尿の泡立ち

排尿後に泡が残る状態を「尿の泡立ち」といいます。持続的な泡立ちは病気のサインである可能性があります。

腎臓病と尿の泡立ち

尿中のたんぱく質は界面活性作用を持つため、泡立ちやすくなります。原因となる代表的な腎臓病には糖尿病性腎症やネフローゼ症候群があります。

腎臓病以外の原因

脱水、尿路感染症、勢いの強い排尿、高たんぱく食、アミノ酸サプリメントの摂取、便器に残った洗剤などが一時的な泡立ちの原因になる可能性があります。

当院での対応

病歴や尿検査・血液検査を通じて原因を精査し、必要に応じて治療を行います。

血尿

本来、尿の中に存在するはずのない血液(赤血球)が尿中に認められる状態です。腎臓の濾過機能に異常や、尿路の出血が原因となります。

腎臓病による血尿

腎臓の濾過機能を担う糸球体(毛細血管の塊)に異常があると、赤血球が尿中に漏れ出てきます。赤血球と同時にたんぱく質も漏れ出てくるため、たんぱく尿も併存する場合に糸球体の異常(糸球体腎炎)を考えます。原因となる疾患としてはIgA腎症が代表的です。

腎臓以外の原因

膀胱炎、尿路結石、腫瘍、前立腺疾患、薬剤性出血などが尿路の出血の原因となります。

当院での対応

悪性腫瘍の除外を最優先に行い、必要に応じて画像検査や細胞診を実施します。そのうえで、たんぱく尿を伴う血尿が持続する場合には糸球体腎炎の可能性を考慮し、腎生検が必要かどうかを判断します。たんぱく尿を認め糸球体腎炎が疑われる場合は診断のために腎生検が必要になります。当院では腎生検が必要と判断した場合には専門病院に紹介します。

腎臓に関連した検査項目

腎臓病の早期発見や進行予防には、血液検査や尿検査を通じた腎機能の正確な評価が不可欠です。ここでは、当院で行っている代表的な腎臓関連の検査項目と、その目的についてご紹介します。

クレアチニン(クレアチニン値)

血清クレアチニン(Cre)値は腎機能を評価する代表的な検査項目です。腎機能が低下すると数値が上昇します。ただし、筋肉量や年齢、性別によっても影響を受けるため、他の指標とあわせて評価します。

血清クレアチニン(Cre)値は腎機能を評価する代表的な検査項目です。腎機能が低下すると数値が上昇します。ただし、筋肉量や年齢、性別によっても影響を受けるため、他の指標とあわせて評価します。

クレアチニンとは

クレアチニンは、筋肉を動かすエネルギーの代謝過程で生じる老廃物で、腎臓から尿中に排泄されます。腎機能が低下すると血液中にたまり、数値が上昇します。

クレアチニン測定の注意点

筋肉量の影響

- クレアチニンは筋肉でつくられるため、筋肉の量の影響を受けます。

- 男性は女性より筋肉が多いため、基準の値もちがいます。

- スポーツをよくする人など筋肉量の多い人では腎機能が正常でも高めに出る(腎機能を悪く評価)ことがあります。

- 高齢者や四肢切断など筋肉量の少ない人では、腎機能が低下していても低めに出る(腎機能を良く評価)ことがあります。

食事の影響

赤身肉やプロテインの摂取後は、一時的にクレアチニンが上昇することがあります。

早期の腎機能の低下を見逃しやすい

クレアチニンは腎機能が50%程度まで落ちないと異常値を示さないことがあり、早期評価には不十分なことがあります。そのため、後述のeGFR(推定糸球体濾過量)など他の指標とあわせて評価することが大切です。

シスタチンC

シスタチンC値は筋肉量や食事の影響で腎機能をクレアチニン値で正確に評価できない場合に、代用として実施される検査項目です。

シスタチンC値は筋肉量や食事の影響で腎機能をクレアチニン値で正確に評価できない場合に、代用として実施される検査項目です。

シスタチンCとは

シスタチンCは全身の細胞から一定量産生されるたんぱく質で、腎臓から排泄されます。クレアチニンとは異なり、筋肉量や食事の影響を受けにくく、より正確に腎機能を反映します。近年はプロテインを服用している方が多く、クレアチニン値では腎機能が過小評価されてしまうケースが増えており、この様な場合はシスタチンCで腎機能を評価します。シスタチンCは腎機能が軽度に低下した段階からでも正確に反映します。

シスタチンC測定の注意点

ステロイド使用中、喫煙者、甲状腺疾患のある方では、数値に影響が出ることがあります。また、腎臓のはたらきがかなり悪くなっている場合には、正確な評価ができなくなります。当院では検査は外部委託となるため、結果が出るまでに日数かかります。

eGFR(推定糸球体濾過量)

eGFRは、クレアチニン値と年齢・性別から算出され、クレアチニン値よりも正確に腎臓の機能を表します。正常値は100 mL/分/1.73m²前後とされ、3か月以上にわたり60 mL/分/1.73m²未満が続くと慢性腎臓病と診断されます。ただし、あくまでもクレアチニン値を元にした推定値であり、筋肉量や食事の影響を受けることに注意が必要です。

たんぱく尿

たんぱく尿とは、尿中に本来出るべきでないたんぱく質が漏れ出ている状態です。特にアルブミンは重要な早期マーカーです。なお、尿の採取に最も適した時間は「早朝起床後すぐの尿(起床時第一尿)」です。

たんぱく尿の種類

定性検査(試験紙法)

尿にたんぱくが出ているかを簡易的にチェックする方法で、「±」「1+」などで表記されます。尿の濃さや種類によって誤差が出やすいため、正確性は限定的です。

定量検査(尿たんぱく/クレアチニン比)

より正確な評価には尿のたんぱく質の濃度を調べる定量検査が必要です。当院では検査は外部委託となるため、結果が出るまでに日数かかります。

たんぱく尿の臨床的意義

たんぱく尿は腎障害の進行や心血管リスクの上昇と関連しており、継続的な管理が必要です。早期から治療を開始することで、腎機能の悪化を緩やかにすることができます。

アルブミン尿

アルブミンは血液中に多く含まれる重要なたんぱく質で、腎機能がわずかに低下した段階でも尿中に出現します。糖尿病性腎症などの早期診断に有用です。アルブミン尿はCKDや心血管疾患のリスク評価において重要な指標であり、数値が高いほど予後不良とされています。糖尿病患者では定期的な測定が推奨されています。

慢性腎臓病(CKD)(しーけーでぃー)

慢性腎臓病は、英語で “Chronic Kidney Disease” と表記され、その頭文字をとって「CKD」と略されます。糖尿病・高血圧・糸球体腎炎など、さまざまな要因が腎臓の機能や構造に異常がある状態を指し、成人の5人に1人が該当するとされる「国民病」となっています。

CKDの診断基準

健康診断でeGFR 60 mL/分/1.73m²未満又は尿検査の異常を指摘されて診断に至るケースが多いです。

※CKD診断基準:健康に影響を与える腎臓の構造や機能の異常(以下のいずれか)が3ヶ月を超えて持続

| 腎障害の指標 |

|

|---|---|

| GFRの低下 | GFR60mL/分/1.73㎡未満 |

CKDの疫学

2005年の推計では、日本におけるCKD患者数は約1,330万人(成人の8人に1人)とされてきましたが、2024年の健診未受診者も含めた新たな解析により、その数は約2,000万人(成人の5人に1人)となりました。この増加は推定方法の変化によるものであり、実際にCKD患者が急増したわけではありませんが、それでも非常に多くの方が影響を受けている重大な疾患です。また、2022年時点で日本の透析患者数は約34万7,000人、関連医療費は年間1.6兆円に上るとされています。患者さんご自身の健康維持はもちろん、社会全体にとってもCKDの早期対策は非常に重要です。

CKDが健康に与える影響

CKDでは、以下の2点が健康への影響を大きく左右します。

- 尿にどれだけたんぱく(アルブミン)が出ているか

- 腎臓の機能(GFR)がどの程度保たれているか

この2つの指標に異常が大きいほどに腎機能の悪化が進行しやすくなるだけでなく、心血管疾患のリスクも高くなることがわかっています。これらは「腎臓に関連した検査項目」で詳しくご説明しています。

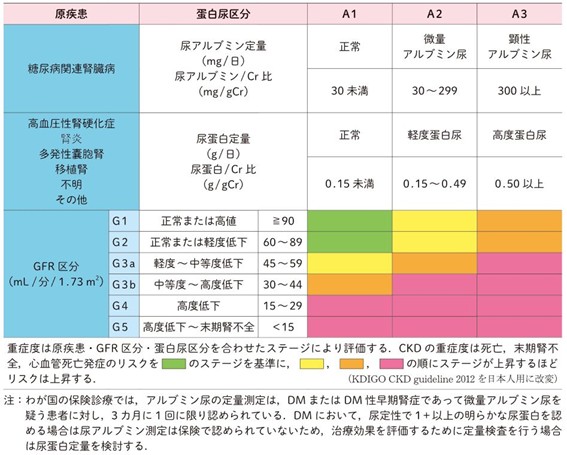

CKDの重症度分類(リスク分類)

CKDの重症度は、腎臓の働きの強さをあらわす「GFR」と「たんぱく(アルブミン)尿の程度」の2つを組み合わせて黄緑・黄色・オレンジ・赤の4段階でリスク分類されます。色が赤に近づくほどに重症度が高いことを意味します。

(CKD診療ガイド2024より)

(CKD診療ガイド2024より)

CKDの治療

当院では以下の6つの治療領域を軸に、患者さん一人ひとりに合わせた総合的な治療を行っています。

残念ながら、これらの治療を行っても一度悪くなってしまった腎臓の機能を回復させることはできません。CKDの治療の目標は治すことではなく悪化のスピードを少しでも緩やかにすることにあります。

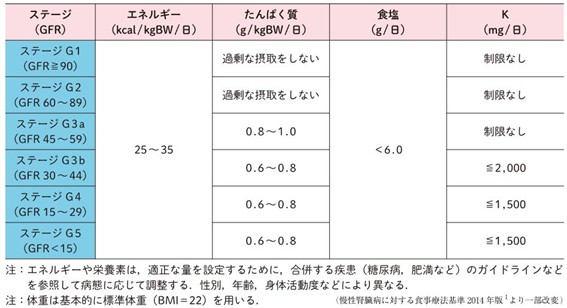

食事の管理

CKDでは、腎機能のステージに応じて、たんぱく質、食塩、カリウムの摂取量に注意が必要です。同時に、栄養不足を防ぐため、十分なエネルギー(カロリー)を確保することが重要です。

(CKD診療ガイド2024より)

たんぱく質制限の意義

たんぱく質は体に必要な栄養素ですが、代謝後に発生する老廃物(尿素など)を腎臓が処理するため、過剰摂取は腎臓に負担をかけます。そのため、必要最低限のたんぱく質量に抑えることが進行予防につながります。

たんぱく質は体に必要な栄養素ですが、代謝後に発生する老廃物(尿素など)を腎臓が処理するため、過剰摂取は腎臓に負担をかけます。そのため、必要最低限のたんぱく質量に抑えることが進行予防につながります。

たんぱく質とエネルギーのバランス

過度なたんぱく質制限は、筋肉量の低下や免疫力の低下を招くリスクがあります。そのため、エネルギーを主食や油脂で補い、筋肉の分解を防ぐ工夫が必要です。特にご高齢の方に対するたんぱく制限はサルコペニア(筋肉量と筋力が低下し、身体機能が衰える状態)のリスクが高く、個別の対応が重要になります。

たんぱく質をおさえた食事のポイント

たんぱく質を減らす食事は、最初は「もの足りない」と感じたり、外食や家族との食事で難しさを感じたりすることもあり、続けることは大変です。無理なく続けるには、食材の選び方やちょっとした工夫が大切です。そのポイントを示します。

- たんぱく質の多い食品(肉・魚・卵・乳製品・大豆製品)を取りすぎない

- ごはんや油でエネルギーを補う

- 低たんぱくの野菜、きのこ、海藻でかさ増し、満足感を得つつ栄養バランスを保つ

- 低たんぱく食品(専用ごはん・麺など)を活用する

完璧を目指さず、できる範囲で少しずつ工夫を続けることが大切です。がんばりすぎず、自分のペースで続けていきましょう。

カリウム制限が必要な理由

腎臓の機能が低下すると血液中のカリウム濃度が上昇して、命に関わる不整脈を引き起こしたり、心臓の動きが停まってしまうおそれがあります(「腎臓が悪くなるとおこること」を参照してください)。そのため、CKDが進行するとカリウム制限が必要になってきます。

カリウムをおさえた食事のポイント

野菜や芋類、果物は体に良いイメージがありますが、カリウムを多く含むために注意が必要です。ポイントを示します。

野菜や芋類、果物は体に良いイメージがありますが、カリウムを多く含むために注意が必要です。ポイントを示します。

- 野菜や芋類はゆでて水にさらし、さらに「ゆで汁を捨てる(ゆでこぼし)」を行うことでカリウムを減らす。

- シロップ漬けの果物の缶詰はカリウムが一部抜けており、比較的安心して取り入れやすい選択肢となる。

- 野菜ジュース、乳製品、減塩加工食品などにもカリウムが多く含まれることがあるため、成分表示を参考にする。

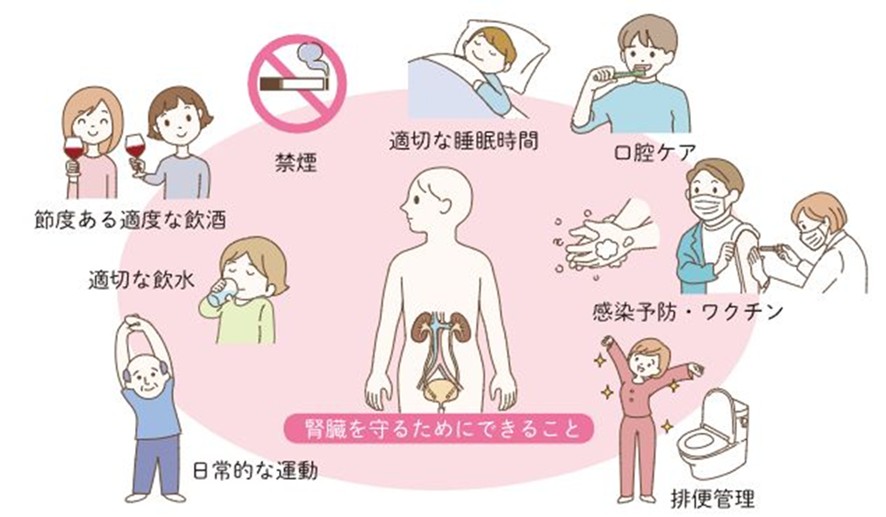

腎臓を守る生活習慣(食事を除く)

日常生活の習慣改善もCKDの進行抑制に不可欠です。以下のような点に注意しましょう。

(CKD診療ガイド2024より)

(CKD診療ガイド2024より)

禁煙

たばこは体にとっては良いことは1つもありません。たばこを吸うと、血管が傷つきやすくなり、動脈硬化やがんの原因にもなります。CKD患者さんはもともと心臓や血管の病気になりやすく、たばこはこれらの状態をさらに悪化させる要因となります。以上の理由から、CKD患者さんには禁煙が強く推奨されます。

たばこは体にとっては良いことは1つもありません。たばこを吸うと、血管が傷つきやすくなり、動脈硬化やがんの原因にもなります。CKD患者さんはもともと心臓や血管の病気になりやすく、たばこはこれらの状態をさらに悪化させる要因となります。以上の理由から、CKD患者さんには禁煙が強く推奨されます。

節度ある飲酒

「節度ある適度な飲酒」として、1日あたりの純アルコール量として20g未満が目安とされています。特に女性や65歳以上の方は、さらに少ない量がすすめられます。日本での健診データでは、この範囲内の飲酒が、慢性腎臓病の発症や進行をおさえる可能性があると報告されています。純アルコール20gに相当するお酒の量は、ビール中びん1本(500ml)、日本酒1合(180ml)、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン1杯(120ml) などです。

「節度ある適度な飲酒」として、1日あたりの純アルコール量として20g未満が目安とされています。特に女性や65歳以上の方は、さらに少ない量がすすめられます。日本での健診データでは、この範囲内の飲酒が、慢性腎臓病の発症や進行をおさえる可能性があると報告されています。純アルコール20gに相当するお酒の量は、ビール中びん1本(500ml)、日本酒1合(180ml)、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン1杯(120ml) などです。

水分摂取

無理にたくさん水を飲んだり、逆に極端に水分を控えたりする必要はなく、のどがかわいたときに水分をとる程度で問題ありません。しかし、心不全などがあり体に水分がたまりやすい場合は、水分のとりすぎに注意が必要です。

睡眠時間

1日6~8時間程度の睡眠が推奨されており、腎機能の保護に役立つと報告されています。毎日ぐっすり眠るためには、生活習慣を見直すことも大切です。

1日6~8時間程度の睡眠が推奨されており、腎機能の保護に役立つと報告されています。毎日ぐっすり眠るためには、生活習慣を見直すことも大切です。

口腔ケア

CKD患者さんは唾液(だえき)が出にくく、口の中が乾きやすくなることがあります。口の中が乾くと、食べ物が飲みこみにくくなったり、口の中の清潔さが保ちにくくなったりします。特に年をとった方では、食べる量が減ってしまい、体の元気がなくなる「フレイル」という状態になる可能性があります。また、口臭や虫歯、歯ぐきの病気(歯周病)にもなりやすくなります。そのため、慢性腎臓病の方は、定期的に歯医者さんに行って、口の中をチェックしてもらうことをおすすめしています。

便秘

CKD患者さんは腸の中の水分が減ったり、食事制限で野菜や果物がとりにくくなったりするため、便秘になりやすいといわれています。さらに、飲んでいる薬の副作用でも、便が出にくくなることがあります。便秘が続くと腎臓の病気が進みやすくなることもあると考えられています。そのため、毎日の便通をしっかり整えることが大切です。

運動

運動には生活習慣病の改善、心臓病の予防、便秘の予防や気分の安定など様々な良い効果があります。とくにたんぱく質の制限をしているCKD患者さんにとっては筋肉を減らさないための手段としても非常に重要です。無理のない範囲で、日常に取り入れやすい運動から始めてみましょう。たとえば、

運動には生活習慣病の改善、心臓病の予防、便秘の予防や気分の安定など様々な良い効果があります。とくにたんぱく質の制限をしているCKD患者さんにとっては筋肉を減らさないための手段としても非常に重要です。無理のない範囲で、日常に取り入れやすい運動から始めてみましょう。たとえば、

- 1日6,000〜8,000歩程度のウォーキング(短時間×複数回でも可)

- 椅子からの立ち座り運動や足の上げ下げ

- ラジオ体操や軽いストレッチ

などは、安全に続けやすくおすすめです。体調に合わせて、できることから少しずつ習慣化していくことが大切です。

ワクチン接種

腎臓の働きが弱くなると、病気の抵抗力も下がりやすくなります。そのため、感染症にかからないように予防することがとても大切です。当院では、慢性腎臓病の方に特に重要とされるB型肝炎ワクチン、インフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチンの接種をおすすめしています。これらの感染症は、かかってしまうと重症化しやすいため、ワクチンでの予防が効果的です。

生活習慣病の管理

CKDの進行や合併症の発症には、高血圧・脂質異常症・高尿酸血症などの生活習慣病が大きく関わっています。当院では、健康寿命の延伸と腎機能保護を目的に、定期的な血液検査や家庭血圧の測定を通じて、継続的に評価・管理を行っています。

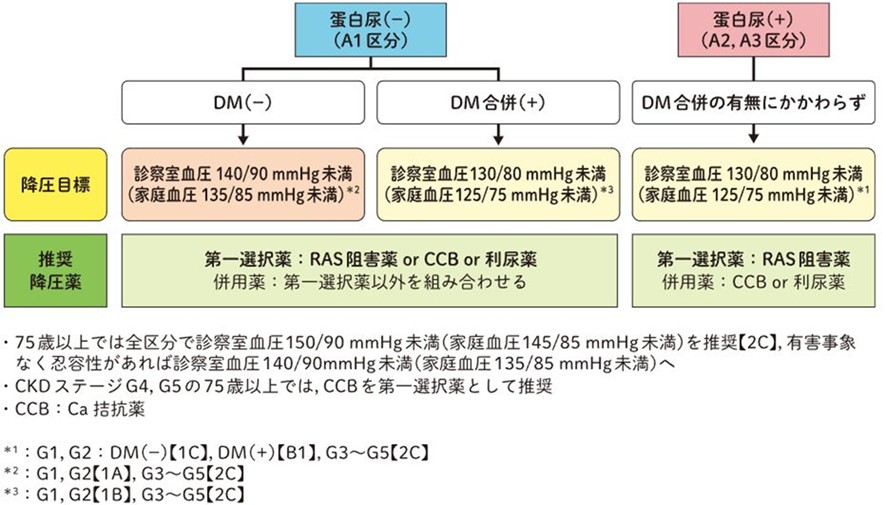

血圧の管理

高血圧は腎臓の血管の動脈硬化を促し、腎機能を悪化させる主要因の1つです。また、腎機能の低下により血圧が上がるという悪循環もあります。したがって、血圧を適切に管理することは、腎臓を守り、命に関わる病気を防ぐためにとても大切です。年齢や、たんぱく質が尿に出ているかどうか、糖尿病があるかどうかによって、目標とする血圧の数値が変わってきます。当院では状態をより正確にあらわす家庭血圧をもとに、血圧の管理を行っています。CKD診療ガイド2024で勧められている血圧の管理目標を以下に示します。

高血圧は腎臓の血管の動脈硬化を促し、腎機能を悪化させる主要因の1つです。また、腎機能の低下により血圧が上がるという悪循環もあります。したがって、血圧を適切に管理することは、腎臓を守り、命に関わる病気を防ぐためにとても大切です。年齢や、たんぱく質が尿に出ているかどうか、糖尿病があるかどうかによって、目標とする血圧の数値が変わってきます。当院では状態をより正確にあらわす家庭血圧をもとに、血圧の管理を行っています。CKD診療ガイド2024で勧められている血圧の管理目標を以下に示します。

※CKD患者への降圧目標と推奨降圧薬(ガイドライン委員会作成図)

(CKD診療ガイド2024より)

(CKD診療ガイド2024より)

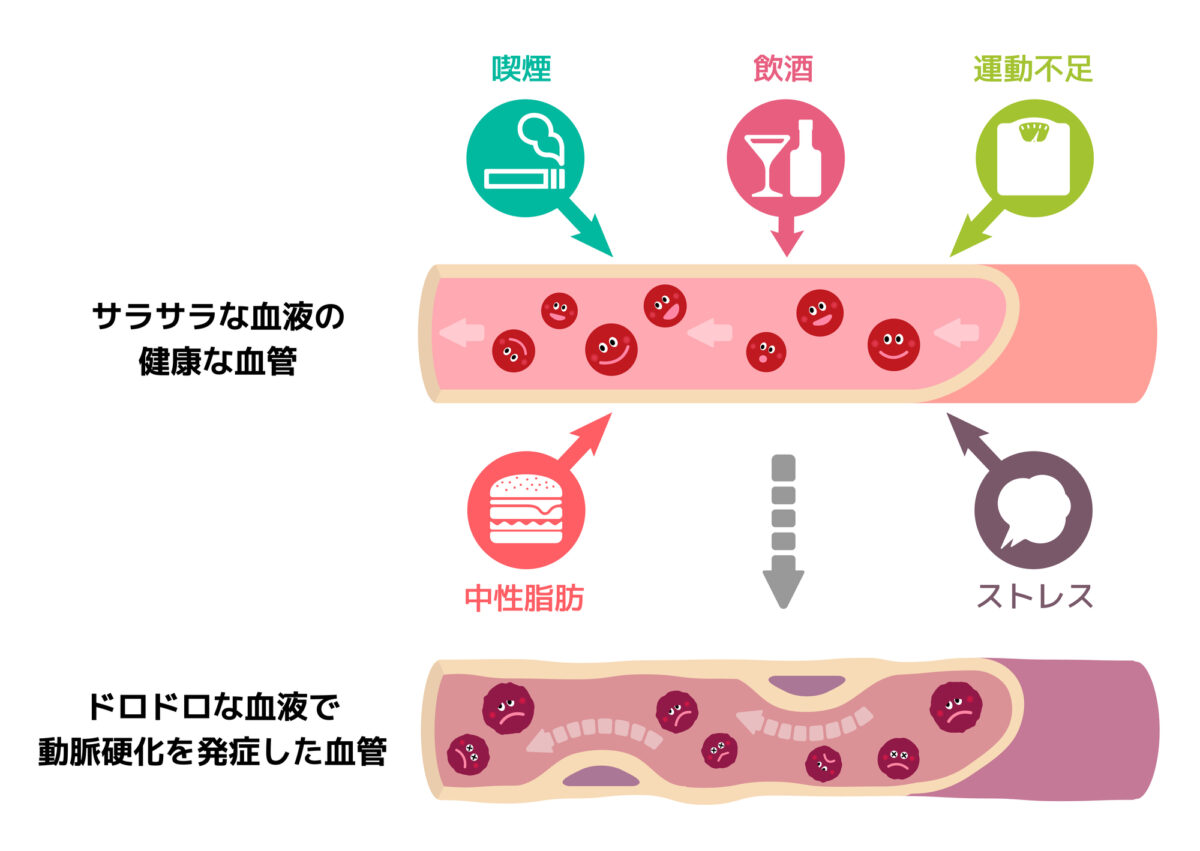

脂質の管理

LDLコレステロール(悪玉コレステロール)が高いと、腎臓を含めた血管に動脈硬化が進行します。結果として腎臓の機能を低下させるばかりでなく、心筋梗塞や脳梗塞などのリスクが上がります。一方でCKDの患者さんは心筋梗塞や脳梗塞のリスクが高いことがわかっています。したがって、CKDの患者さんでは、通常より厳格な管理目標が推奨されています。

| CKDのみ | LDL-C 120 mg/dL未満 |

|---|---|

| CKD+糖尿病 | LDL-C 100 mg/dL未満 |

| CKD+脳心血管疾患の既往あり | LDL-C 70 mg/dL未満 |

尿酸の管理

尿酸値が高いと痛風の原因となることは有名ですが、腎臓の血管や組織に対して悪い影響を及ぼすことも知られています。痛風の既往がある場合には血清尿酸値 7.0 mg/dL以上、ない場合でも血清尿酸値が8.0 mg/dL以上で薬物療法を検討するとされています。

腎性貧血の管理

腎臓には血液を作るのを助ける「エリスロポエチン」というホルモンを作る働きがあります。しかし、CKDが進行すると、このホルモンの量が減ってしまい、体で十分な赤血球を作れなくなります。これが「腎性貧血」と呼ばれる状態です。

腎臓には血液を作るのを助ける「エリスロポエチン」というホルモンを作る働きがあります。しかし、CKDが進行すると、このホルモンの量が減ってしまい、体で十分な赤血球を作れなくなります。これが「腎性貧血」と呼ばれる状態です。

腎性貧血の治療の意義

腎性貧血が進行すると、疲労感、息切れ、生活の質(QOL)の低下を起こします。心臓にも負担がかかり、心不全のリスクを高めるだけでなく、腎臓にも悪影響を与えます。適切に治療することで、こうした悪循環を防ぎ、QOLを改善し、心臓や腎臓の機能を守ることができます。

腎性貧血の治療開始の基準と管理目標

貧血は、主に血液検査で測定される「ヘモグロビン(Hb)」の濃度で評価されます。基準値は一般的に男性では 13~16 g/dL、女性では 12~15 g/dL程度とされています(検査機関によって多少異なることがあります)。腎性貧血では、Hbが10 g/dL未満になると治療の開始が推奨されますが、血液が濃くなりすぎると血栓症や心血管系のトラブルのリスクが高まるため、13 g/dLを超えないように注意します。

腎性貧血の治療法

体の中に鉄が十分にあることを確認した上で、造血剤による治療を開始します。現在使用されている主な造血剤には、赤血球造血刺激因子(ESA)とHIF-PH阻害薬があります。当院では、まず実績のあるESAから使用を開始し、十分な効果が得られない場合にHIF-PH阻害薬への変更を検討します。

ESA(赤血球造血刺激因子)について

ESAは、体内で作られるエリスロポエチンと似た働きをする注射薬です。骨髄に作用して赤血球を増やし、腎性貧血を改善します。ただし、注射の負担や、効果が出にくい患者さんが10〜20%いるという課題もあります。

HIF-PH阻害薬について

HIF-PH阻害薬は、飲み薬で使える新しい貧血治療薬で、ESAが効かない方にも有効である可能性があります。内服薬ですので、注射の負担がないという利点がありますが、比較的新しい薬であり、副作用への注意が必要です。がんの発症との関連は現在のところ確認されていませんが、理論上の懸念があるため、がん治療中の患者さんには使用を控えています。血栓症のリスクもあり、治療初期には貧血の改善が急激になりすぎていないかを開始1-2週間後に血液検査で確認します。ごくまれに、中枢性甲状腺機能低下症を引き起こすことがあります。

腎臓を守る薬

これまで、CKDに有効な薬はほとんどありませんでした。ですが、近年は腎臓を守る新しい薬がいくつか登場しています。これらの薬は、病気の初期から使うことでより大きな効果を発揮します。そのため、早期診断と早期治療がとても大切です。

これまで、CKDに有効な薬はほとんどありませんでした。ですが、近年は腎臓を守る新しい薬がいくつか登場しています。これらの薬は、病気の初期から使うことでより大きな効果を発揮します。そのため、早期診断と早期治療がとても大切です。

レニン・アンジオテンシン系阻害薬(ARBやACE阻害薬)

代表的な血圧を下げる薬ですが、腎臓や心臓を守る効果もあります。特に、尿にたんぱくが出ている患者さんに効果が高く、CKD患者さんによく使われます。副作用として血液中のカリウムが増えやすくなるため、定期的に血液検査でモニタリングします。

SGLT2阻害薬

もともとは糖尿病の薬で、尿と一緒に糖を出すことで血糖を下げます。でも今では、腎臓や心臓を守る効果があることがわかり、糖尿病がない人にも使えるようになりました。この薬も、尿にたんぱくが出ている患者さんに、特に効果が期待されます。副作用としては、頻尿、体重の減少、尿路感染症(膀胱炎など)がみられることがあります。

フィネレノン(ケレンディア®)

組織の炎症や硬化(線維化)を抑えることで腎臓や心臓を守る効果がある新しいタイプの治療薬です。糖尿病を有するCKD患者に限定されており、非糖尿病患者さんには保険適用がなく使用できません。副作用として血液中のカリウムが増えやすくなるため、定期的に血液検査でモニタリングします。

その他の補助的治療薬

腎機能の低下とともに体内でおこる変化に対して適切に対応することも大切です。ここでは、腎臓の負担を軽くしたり、合併症を防ぐ目的で使われる、補助的な治療薬についてご紹介します。

腎機能の低下とともに体内でおこる変化に対して適切に対応することも大切です。ここでは、腎臓の負担を軽くしたり、合併症を防ぐ目的で使われる、補助的な治療薬についてご紹介します。

活性炭製剤(クレメジン®)

尿毒素(にょうどくそ)

腎機能が低下すると、体に不要な老廃物がうまく排泄されず体にたまってしまい、悪い影響を与えます。これらの物質を「尿毒素」と呼びます。尿毒素はかつて、腎不全の症状を引き起こすと考えられていましたが、現在は腎臓そのものをさらに悪化させる原因にもなると考えられています。

活性吸着炭(クレメジン®)

尿毒素の原因となる物質を腸の中で吸着して便として排泄する薬であり、CKDが進行して尿毒素が出現し始めた段階で使用を開始します。期待される効果は、腎機能のさらなる低下を防ぐことです。しかし、薬の量が多い、飲みにくい、服用方法が複雑で、便秘などの副作用も多く、患者さんにとって継続が難しい薬です。

高カリウム血症治療薬

食事で摂取したカリウムを腸内で吸着し、便とともに排泄させます。定期検査で血液中のカリウム濃度が高値を示した場合に使用を検討します。便秘の副作用の頻度が高いです。

代表的な腎臓病

腎臓の病気にはさまざまな種類があり、原因や病態、治療法も大きく異なります。初期は症状がほとんど出ないことも多いため、早期発見と定期的な適切な管理がとても重要です。ここでは、当院でよく診療する代表的な腎臓病を紹介します。

糖尿病性腎症

糖尿病性腎症は、糖尿病の三大合併症の一つであり、透析導入の原因疾患として最も多く、全体の約4割を占めます。腎機能が低下する前から「アルブミン尿(たんぱく尿の一種)」が出現するのが特徴で、早期診断において重要な手がかりとなります。糖尿病性腎症の患者さんは全身がむくみやすく、他疾患よりも早い段階で透析の導入が必要になる傾向があります。

治療方針

治療はHbA1cを7.0%未満に抑える血糖のコントロールを主とする慢性腎臓病の治療が基本となります。糖尿病性腎症は尿の中のアルブミンの量が多い程に予後が悪く、このアルブミンの量を減少させる新しい治療のアプローチも出てきています。

糖尿病関連腎臓病(DKD)という新たな概念

近年、アルブミン尿が目立たないタイプの糖尿病性腎症が増えています。この背景には社会の高齢化により、高血圧などの糖尿病以外の複数の腎臓の機能を悪化させる病気を抱える患者さんが増えて、発症要因が複雑化したことにあります。このこと受け、糖尿病関連腎臓病という新しい概念が提唱されるようになりました。アルブミン尿の所見に乏しい場合には通常の糖尿病性腎症とは異なる治療アプローチが必要になります。当院では病態に応じた適切な治療を提供していきます。

腎硬化症

腎硬化症とは、動脈硬化により腎臓の血管が細くなり、腎臓の血のめぐりが悪くなることで発症する慢性腎臓病です。代表的な原因は高血圧症です。たんぱく尿が軽度〜中等度であることが多く、進行も比較的ゆるやかです。治療は血圧の管理を主とする慢性腎臓病の治療が基本となります。

腎硬化症とは、動脈硬化により腎臓の血管が細くなり、腎臓の血のめぐりが悪くなることで発症する慢性腎臓病です。代表的な原因は高血圧症です。たんぱく尿が軽度〜中等度であることが多く、進行も比較的ゆるやかです。治療は血圧の管理を主とする慢性腎臓病の治療が基本となります。

IgA腎症

IgA腎症は、免疫の異常によりIgAという抗体が腎臓の糸球体に沈着し、血尿やたんぱく尿を引き起す代表的な糸球体腎炎です。多くは無症状ですが風邪をひいたときに血尿を認めることがあります。進行すると腎機能が悪化して透析になる可能性があります。確定診断には腎生検が必要です。確立された治療法はありませんが、日本では扁桃腺の摘出+ステロイドパルス療法を組み合わせた治療が行われています。当院ではIgA腎症が疑われた場合には専門病院に紹介します。

ネフローゼ症候群

ネフローゼ症候群とは、腎臓のろ過装置である糸球体に異常が起こり、大量のたんぱくが尿に漏れ出てしまう病気です。体に水分がたまってしまい、むくみや体重増加などを起こします。様々な病気が原因となるので、「症候群」とされています。確定診断には腎生検が必要です。当院では専門病院に紹介して腎生検を含めた治療をお願いしています。