南流山で内分泌・甲状腺科をお探しの方へ

甲状腺科は、甲状腺を診断・治療する専門の診療科です。イライラや倦怠感など、一見すると病気とは思われにくい症状にも、甲状腺の病気が隠れていることがあります。まずはその可能性を念頭において評価することが大切です。また、甲状腺の機能異常は生活習慣病とも関わりがあり、放置すると心臓にも重大な影響を及ぼすことも知られています。南流山内科トータルクリニックでは、糖尿病・腎臓内科・総合内科の専門医としての知識と経験をもとに、甲状腺の機能異常(バセドウ病、橋本病など)を中心とした診療を行っております。甲状腺の腫瘍や精密な画像診断、細胞診などが必要と判断される場合には、専門機関と連携し適切にご紹介いたします。地域のかかりつけ医として、安心してご相談いただける体制を整えておりますので、気になる症状がありましたらお気軽にご来院ください。

甲状腺について

甲状腺は、全身の代謝を調整するホルモンを分泌する重要な臓器です。本項では、まず甲状腺がどのような臓器であるか、そしてそのホルモンが体にどのような働きをしているのかについて、順を追ってご紹介します。

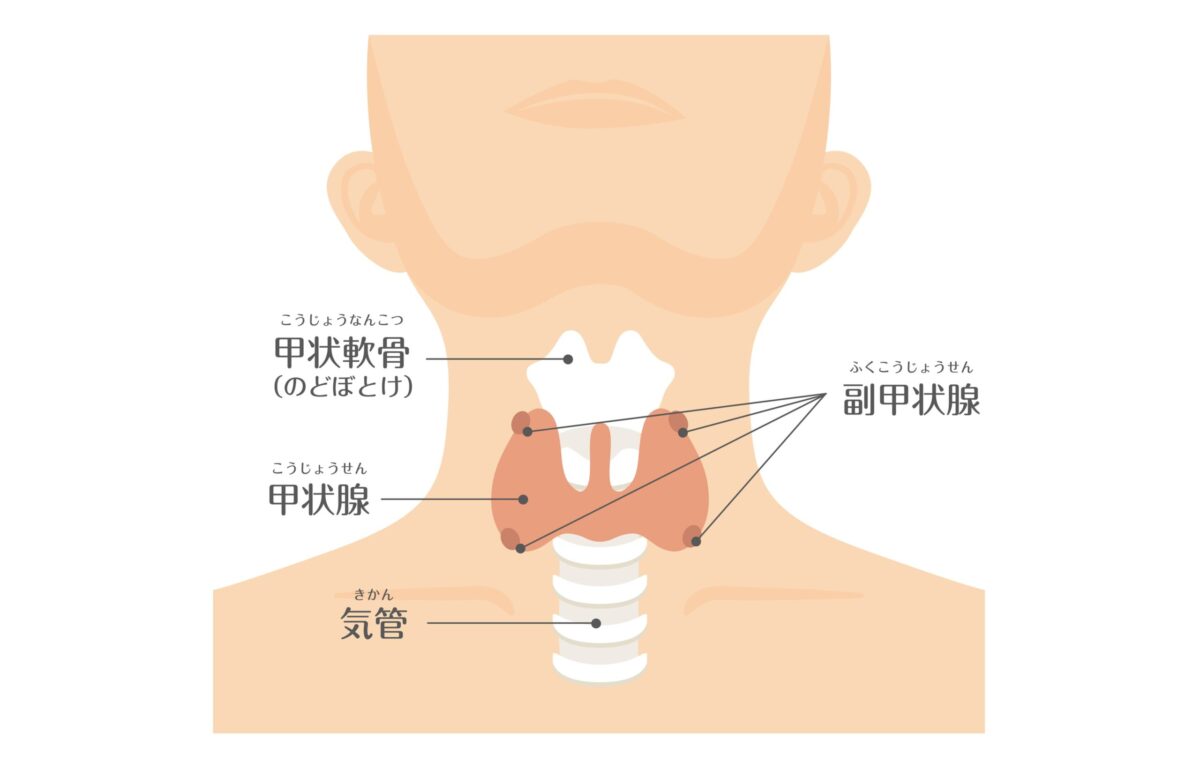

甲状腺とは

甲状腺は、首の前側(のどぼとけのすぐ下)に位置する小さな臓器で、蝶が羽を広げたような形をしています。 大きさは左右約4〜5 cm、重さは15〜20 gほどで、通常は外から見えない程度の大きさです。甲状腺は、体の代謝を調節する「甲状腺ホルモン」を分泌する内分泌臓器です。小さな臓器ですが、私たちの健康維持にとって非常に重要な役割を担っています。この甲状腺から分泌されるホルモンがどのように働き、体にどのような影響を与えるのかについては、次の項目で詳しくご紹介します。

甲状腺は、首の前側(のどぼとけのすぐ下)に位置する小さな臓器で、蝶が羽を広げたような形をしています。 大きさは左右約4〜5 cm、重さは15〜20 gほどで、通常は外から見えない程度の大きさです。甲状腺は、体の代謝を調節する「甲状腺ホルモン」を分泌する内分泌臓器です。小さな臓器ですが、私たちの健康維持にとって非常に重要な役割を担っています。この甲状腺から分泌されるホルモンがどのように働き、体にどのような影響を与えるのかについては、次の項目で詳しくご紹介します。

甲状腺ホルモンのはたらき

甲状腺から分泌されるホルモンを甲状腺ホルモンと言います。このホルモンは細胞の代謝活動を活発にし、体全体の活動性が高めます。生命維持に不可欠なホルモンであり、以下のように多様な作用があります。

甲状腺から分泌されるホルモンを甲状腺ホルモンと言います。このホルモンは細胞の代謝活動を活発にし、体全体の活動性が高めます。生命維持に不可欠なホルモンであり、以下のように多様な作用があります。

心臓に対する作用

心臓の拍動の回数(心拍数)や心臓が血液を送る力(心収縮力)を高め、全身への血液の供給を安定化させる働きがあります。

体重に対する作用

体の基礎代謝を調整する役割を担っており、体重の維持や代謝のバランスを保っています。

脳に対する作用

脳の覚醒レベルや集中力、意欲を維持する役割を担い、精神活動を円滑に保ちます。

脳の覚醒レベルや集中力、意欲を維持する役割を担い、精神活動を円滑に保ちます。

排便に関する作用

腸の動きを調整するはたらきがあります。特に、大腸をはじめとする消化管の筋肉の活動(蠕動運動)を活発にし、食べたものが腸の中をスムーズに進むように保っています。この作用によって、排便のリズムや回数が整えられています。

筋肉に対する作用

骨格筋のタンパク質代謝やエネルギー産生を促進し、筋肉の活動性を維持する作用があります。

骨格筋のタンパク質代謝やエネルギー産生を促進し、筋肉の活動性を維持する作用があります。

皮膚への作用

皮膚の細胞が新しく生まれ変わるリズム(ターンオーバー)を整えたり、皮膚の奥にある組織の働きを調整して、水分を保ち、張りのあるなめらかな皮膚を維持するのに役立っています。

毛髪への作用

甲状腺ホルモンは、毛根の細胞の活動を助け、毛髪が一定のリズムで生えかわるサイクルを保つ働きがあります。

甲状腺ホルモンは、毛根の細胞の活動を助け、毛髪が一定のリズムで生えかわるサイクルを保つ働きがあります。

脂質代謝に対する作用

肝臓でのLDL-C(悪玉コレステロール)の取り込みを促進して、低下させる方向に作用します。

糖代謝に対する作用

肝臓での糖の産生や筋肉や脂肪組織での糖の取り込みを促進することで、効率的なエネルギー供給を支えています。

月経に対する作用

女性ホルモンの分泌を促し、安定化させて、女性の月経周期や排卵を正常に保つうえで、重要な役割を果たしています。

女性ホルモンの分泌を促し、安定化させて、女性の月経周期や排卵を正常に保つうえで、重要な役割を果たしています。

甲状腺ホルモンの異常に関連した症状と所見

甲状腺ホルモンは分泌量が少なすぎたり多すぎたりすることで、さまざまな不調が現れることがあります。ここでは、甲状腺ホルモンの低下・上昇によって起こりやすい代表的な症状についてご紹介します。

甲状腺ホルモンの低下に関連した症状と所見

甲状腺ホルモンの分泌が不足する状態(甲状腺機能低下)は、代謝が低下し、全身の活動性が落ちるため、以下のような症状が現れやすくなります。甲状腺ホルモンが低下する代表的な病気としては、慢性甲状腺炎(橋本病)が知られています。

脈が遅い、疲れやすい

心臓の働きが弱くなり、脈が遅くなり、動作時に息切れやだるさを感じるようになります。

心臓の働きが弱くなり、脈が遅くなり、動作時に息切れやだるさを感じるようになります。

体重が増えた

代謝のはたらきが低下することで、体内で消費されるエネルギー量が減ります。そのため、食事の量が変わらなくても体重が増えやすくなります。

代謝のはたらきが低下することで、体内で消費されるエネルギー量が減ります。そのため、食事の量が変わらなくても体重が増えやすくなります。

眠気、気分の落ち込み、集中力の低下がある

脳の働きが鈍くなり、眠気が取れなかったり、気分が落ち込みやすくなります。思考力や集中力が低下することもあります。

便秘になりやすい

腸の動きが鈍くなり、便秘になりやすくなったり、以前より排便回数が減ることがあります。とくに、水分をとっても便が硬くなりやすい、あるいはお腹が張る感じが続くという方は、甲状腺の異常が関係していることもあります。

腸の動きが鈍くなり、便秘になりやすくなったり、以前より排便回数が減ることがあります。とくに、水分をとっても便が硬くなりやすい、あるいはお腹が張る感じが続くという方は、甲状腺の異常が関係していることもあります。

筋力の低下や動作のぎこちなさがある

筋肉の力が入りにくくなったり、動きが重たく感じられることがあります。階段の上り下りや立ち上がりがつらくなることもあります。

皮膚が乾燥しやすい

皮膚の新陳代謝が低下することで、水分が保たれにくくなり、カサつきや粉ふきが目立つようになります。

毛髪が抜けやすい

毛髪の生えかわりのサイクルが遅くなり、毛髪の成長が鈍くなります。その結果、毛髪が抜けやすくなるだけでなく、太く硬く、ごわついた質感になることがあります。特に、眉毛の外側が薄くなるのは、特徴的な所見のひとつです。

顔や手足がはれぼったく感じる

皮膚の下に水分を含んだ物質がたまり、顔や手足がふっくらした印象になることがあります(通常の「むくみ」とは異なり、押しても跡が残りません)。

月経周期が長い、月経量が多い

月経周期が延びたり、月経量が増えることがあります。排卵が起こりにくくなることもあります。

月経周期が延びたり、月経量が増えることがあります。排卵が起こりにくくなることもあります。

甲状腺ホルモンの上昇に関連した症状

甲状腺ホルモンが過剰になると、体の活動が過剰に高まり、以下のような症状が現れやすくなります。甲状腺ホルモンが上昇する代表的な病気にはバセドウ病があります。

動悸がある、脈が速い

心臓の働きが活発になり、脈が速くなり、安静時でも心臓がドキドキしているように感じます。

体重が減った

代謝が過剰に活発になることで、安静にしていてもエネルギーが多く消費されるようになります。そのため、食欲があるにもかかわらず体重が減りやすくなります。

代謝が過剰に活発になることで、安静にしていてもエネルギーが多く消費されるようになります。そのため、食欲があるにもかかわらず体重が減りやすくなります。

イライラや不眠がある、落ち着かない

神経が過敏になり、些細なことでイライラしたり、不安感が強くなります。寝つきが悪くなったり、途中で目が覚めることもあります。

神経が過敏になり、些細なことでイライラしたり、不安感が強くなります。寝つきが悪くなったり、途中で目が覚めることもあります。

下痢や軟便が続く

腸の動きが過剰になり、便がゆるくなったり、回数が増えたりすることがあります。食事の内容にかかわらず、お腹がゴロゴロする、すぐに便意をもよおす、あるいは形のない便が続くなどの場合は、甲状腺の異常が関係していることもあります。

腸の動きが過剰になり、便がゆるくなったり、回数が増えたりすることがあります。食事の内容にかかわらず、お腹がゴロゴロする、すぐに便意をもよおす、あるいは形のない便が続くなどの場合は、甲状腺の異常が関係していることもあります。

筋肉が疲れやすい、手がふるえる

筋肉がやせやすくなり、力が入りにくくなったり、すぐに疲れるようになります。また、手指に細かい震え(ふるえ)が出ることもあります。

筋肉がやせやすくなり、力が入りにくくなったり、すぐに疲れるようになります。また、手指に細かい震え(ふるえ)が出ることもあります。

汗をかきやすい

皮膚の新陳代謝や発汗の調整が過剰になり、少しの動作でも大量の汗をかきやすくなります。

皮膚の新陳代謝や発汗の調整が過剰になり、少しの動作でも大量の汗をかきやすくなります。

毛髪が細くなり、抜けやすい

毛髪の生えかわりのサイクルが早まり、成長期が短くなるため、毛根が疲れて抜け毛が増えやすくなります。さらに、毛髪が細くやわらかくなり、全体的にボリュームが減るのが特徴です。

毛髪の生えかわりのサイクルが早まり、成長期が短くなるため、毛根が疲れて抜け毛が増えやすくなります。さらに、毛髪が細くやわらかくなり、全体的にボリュームが減るのが特徴です。

月経周期が短い、月経量が少ない

月経周期が短くなったり、月経量が減る、あるいは月経が止まることもあります。不正出血がみられることもあります。

甲状腺ホルモンの異常と他の疾患との関係

甲状腺ホルモンは、全身の代謝を支える重要なホルモンであるため、そのバランスが崩れると、他の臓器や病気にも大きな影響を与えることがあります。ここでは、甲状腺ホルモンと関連の深い代表的な病気を紹介します。

生活習慣病との関係

甲状腺ホルモンは、体の代謝を調整する大切なホルモンです。そのため、甲状腺の機能が悪くなると、生活習慣病にも影響を与えることがあります。とくに関係が深いのは、コレステロールの異常です。甲状腺ホルモンには、血液中のLDL-C(悪玉コレステロール)を下げる働きがあります。そのため、甲状腺の機能が低下すると、コレステロールの値が高くなりやすくなります。血液検査でコレステロールが高いと言われた方の中には、甲状腺の異常が原因になっていることもあります。また、甲状腺ホルモンは血糖や血圧にも関係しています。甲状腺ホルモンの異常により、血糖値や血圧のコントロールが不安定になることがあります。ただし、糖尿病や高血圧の直接的な原因になることは稀です。このように、甲状腺の機能は生活習慣病とも関係しています。コレステロールや血糖、血圧の値が気になる方は、甲状腺の検査も一度受けてみるとよいでしょう。

心臓との関係

甲状腺ホルモンは、心臓のはたらきにも大きく関わっています。このホルモンには、心拍数を保ち、心臓が血液を送り出す力(心収縮力)を支える作用があります。そのため、甲状腺ホルモンの分泌が多すぎたり少なすぎたりすると、心臓の調子が乱れやすくなります。たとえば、ホルモンが多すぎると、脈が速くなったり、動悸や不整脈(とくに心房細動)を起こしやすくなります。逆に、ホルモンが少なすぎると、脈が遅くなり、心臓の収縮力も弱くなるため、血液を十分に送り出せなくなります。これにより、だるさや息切れなどの症状が出やすくなります。このような状態が長く続くと、心臓の負担が増し、心不全の発症や悪化の要因になることもあります。特に高齢の方やもともと心臓に持病がある方では、甲状腺の異常が心機能に与える影響が大きくなるため、注意が必要です。また、甲状腺機能の低下した状態が長期間にわたって続くと、心臓のまわりに水がたまる「心嚢液貯留」が起こることがあります。これは初期には症状が出にくいですが、放置すると心臓の動きを制限してしまうおそれもあります。さらに、不整脈の治療に使われる「アミオダロン」という薬は、甲状腺に影響を与えることがあり、ホルモンの分泌が多くなったり少なくなったりする副作用が知られています。この薬を使用中の方は、定期的に甲状腺の検査を受けることが大切です。このように、甲状腺と心臓は密接に関係しています。動悸、脈の乱れ、息切れ、疲れやすさなどの症状がある場合は、心臓だけでなく甲状腺の状態も一度確認してみることをおすすめします。

甲状腺ホルモンは、心臓のはたらきにも大きく関わっています。このホルモンには、心拍数を保ち、心臓が血液を送り出す力(心収縮力)を支える作用があります。そのため、甲状腺ホルモンの分泌が多すぎたり少なすぎたりすると、心臓の調子が乱れやすくなります。たとえば、ホルモンが多すぎると、脈が速くなったり、動悸や不整脈(とくに心房細動)を起こしやすくなります。逆に、ホルモンが少なすぎると、脈が遅くなり、心臓の収縮力も弱くなるため、血液を十分に送り出せなくなります。これにより、だるさや息切れなどの症状が出やすくなります。このような状態が長く続くと、心臓の負担が増し、心不全の発症や悪化の要因になることもあります。特に高齢の方やもともと心臓に持病がある方では、甲状腺の異常が心機能に与える影響が大きくなるため、注意が必要です。また、甲状腺機能の低下した状態が長期間にわたって続くと、心臓のまわりに水がたまる「心嚢液貯留」が起こることがあります。これは初期には症状が出にくいですが、放置すると心臓の動きを制限してしまうおそれもあります。さらに、不整脈の治療に使われる「アミオダロン」という薬は、甲状腺に影響を与えることがあり、ホルモンの分泌が多くなったり少なくなったりする副作用が知られています。この薬を使用中の方は、定期的に甲状腺の検査を受けることが大切です。このように、甲状腺と心臓は密接に関係しています。動悸、脈の乱れ、息切れ、疲れやすさなどの症状がある場合は、心臓だけでなく甲状腺の状態も一度確認してみることをおすすめします。

甲状腺に関わる検査項目

甲状腺の病気を見つけたり、治療の効果を確認したりするためには、血液検査によるホルモンの測定がとても重要です。甲状腺に関係するホルモンはいくつかありますが、甲状腺ホルモンそのものの値と、それを調整するホルモンの値を見ることで、体の状態を正確に把握することができます。ここでは、代表的なホルモンである「甲状腺ホルモン(FT4、FT3)」と「甲状腺刺激ホルモン(TSH)」についてご紹介します。

甲状腺ホルモン(FT4、FT3)

甲状腺ホルモンは、体の代謝やエネルギーの使い方を調整する重要なホルモンです。血液検査では、FT4(遊離サイロキシン)とFT3(遊離トリヨードサイロニン)という2つの値を測定します。FT4は主に甲状腺から分泌されるホルモンで、体内で必要に応じてFT3に変換されます。FT3は実際に体の細胞で働くホルモンですが、量が少なく変動しやすいため、診断や治療ではFT4のほうが重視されます。甲状腺の機能が高まると(甲状腺機能亢進症)、FT4やFT3の値は上がり、逆に機能が低下すると(甲状腺機能低下症)、これらの値は下がります。

甲状腺刺激ホルモン(TSH)

TSHは「甲状腺刺激ホルモン」と呼ばれ、脳から分泌されて、甲状腺に“ホルモンを出すように”指令を出す役割を持っています。TSHは“わずかなホルモン変化”にも反応して大きく変動するため、甲状腺の機能の変化に最も敏感に反応する指標とされています。TSH値が高いときは、甲状腺ホルモンが足りていないことを示し、逆にTSH値が低いときは、ホルモンが出すぎていることを意味します。

甲状腺ホルモンの異常と検査項目の変化

|

検査項目 |

異常の種類 |

|

|

甲状腺ホルモンの低下 |

甲状腺ホルモンの上昇 |

|

|

甲状腺ホルモン(FT4、FT3) |

低下 |

上昇 |

|

甲状腺刺激ホルモン(TSH) |

上昇 |

低下 |

代表的な甲状腺の病気

甲状腺の病気にはいくつかの種類があり、それぞれ原因や症状、治療の方針が異なります。ここでは、当院でよくご相談をいただく甲状腺の病気を3つ取り上げ、それぞれの特徴についてわかりやすくご紹介します。

慢性甲状腺炎(橋本病)

慢性甲状腺炎は、甲状腺に慢性的な炎症が起こる病気で、「橋本病(はしもとびょう)」とも呼ばれます。甲状腺が、免疫の異常により少しずつ壊れていくことで、次第に甲状腺ホルモンが不足してくるのが特徴です。中年以降の女性に多くみられますが、年齢や性別を問わず、どなたでも発症する可能性があります。

原因としくみ

本来は外敵から体を守るはずの免疫のしくみが誤作動を起こして自分自身の甲状腺を攻撃してしまうことで、炎症が長く続くようになります。このため、甲状腺の組織が少しずつ壊れていき、甲状腺ホルモンの分泌が徐々に低下します。なお、日本では、海藻類などヨウ素を多く含む食品を日常的に摂取する地域で、発症しやすいとされています。また、出産後に発症するケースもあります。

症状の特徴

甲状腺の機能がゆっくりと低下していくため、自覚症状がはっきりしないまま進行することも少なくありません。主に以下のような症状がみられます。

- 疲れやすい、だるい

- 寒がりになる

- 体重が増えやすい

- 便秘やむくみ、皮膚の乾燥がある

- 気分の落ち込みや物忘れがみられる

- 首の前側がふくらんでみえる(甲状腺の腫れ)

- 月経の周期が乱れたり、月経量が増える(女性)

特に健康診断で異常を指摘され、はじめて甲状腺の異常に気づく方も少なくありません。

診断

症状と血液検査と超音波検査(エコー)の所見を合わせて診断します。血液検査では甲状腺ホルモン(FT4)が低く、甲状腺刺激ホルモン(TSH)が高くなり、甲状腺に対する自己抗体である抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(TPO抗体)や抗サイログロブリン抗体(TG抗体)が陽性になります。

症状と血液検査と超音波検査(エコー)の所見を合わせて診断します。血液検査では甲状腺ホルモン(FT4)が低く、甲状腺刺激ホルモン(TSH)が高くなり、甲状腺に対する自己抗体である抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(TPO抗体)や抗サイログロブリン抗体(TG抗体)が陽性になります。

治療

甲状腺ホルモンが足りていない場合には、甲状腺ホルモンの薬を内服して、不足分を補う治療を行います。薬をきちんと飲めば、多くの場合、症状は改善し、日常生活にもほとんど支障はありません。治療は長期にわたることが一般的ですが、薬を自己判断で中止したりすると、再び症状が悪化したり、重くなることもあるため、継続が大切です。

バセドウ病

バセドウ病は、甲状腺ホルモンが必要以上に作られてしまう病気で、体が常に高回転しているような状態になります。20〜40代の女性に多くみられますが、どなたにでも起こりうる病気です。

バセドウ病は、甲状腺ホルモンが必要以上に作られてしまう病気で、体が常に高回転しているような状態になります。20〜40代の女性に多くみられますが、どなたにでも起こりうる病気です。

原因としくみ

バセドウ病では、「TSH受容体抗体(TRAb)」という免疫の異常な抗体が、甲状腺を刺激してしまうことが原因であり、その結果、甲状腺ホルモンが過剰に分泌されます。この抗体が作られる背景には、ストレスや出産、喫煙、遺伝的な体質などが関係していると考えられています。

症状の特徴

甲状腺ホルモンが多くなりすぎると、代謝が過剰に活性化されて、体が休まらないような状態になります。主に以下のような症状がみられます。

- 食べても体重が減る

- 動悸や息切れがする

- 汗をかきやすくなる

- 暑がりになる

- 手がふるえる、落ち着かなくなる

- 疲れやすくなる

- 首の前側がふくらんでみえる(甲状腺の腫れ)

- 月経が不規則になる(女性)

- 目が出てきたように感じる(眼球突出)

症状は体のさまざまな場所にあらわれますが、自分では更年期やストレスと勘違いして気づかないこともあるため、注意が必要です。

診断

症状と血液検査と超音波検査(エコー)の所見を合わせて診断します。血液検査では甲状腺ホルモン(FT4)が高く、甲状腺刺激ホルモン(TSH)が低くなり、甲状腺に対する自己抗体(TSH受容体抗体)が陽性になります。また、不整脈(特に心房細動)が隠れていないかを確認するために心電図検査を行います。目の症状がある場合は眼科を紹介して評価します。

症状と血液検査と超音波検査(エコー)の所見を合わせて診断します。血液検査では甲状腺ホルモン(FT4)が高く、甲状腺刺激ホルモン(TSH)が低くなり、甲状腺に対する自己抗体(TSH受容体抗体)が陽性になります。また、不整脈(特に心房細動)が隠れていないかを確認するために心電図検査を行います。目の症状がある場合は眼科を紹介して評価します。

治療

まずは、抗甲状腺薬を内服し、甲状腺ホルモンの分泌をおさえる治療を行います。症状が強い場合には、動悸や手のふるえを抑える目的でβ遮断薬を併用することもあります。とくに治療開始時は不安定で頻回な通院が必要になることが多いです。症状とホルモンの値を見ながら、少しずつ薬の量を調整していきます。ただし、薬だけでは完治しないこともあり、再発する場合もあります。薬での治療が難しい場合や、早く治療を終えたい方には、甲状腺の手術や放射線治療(アイソトープ治療)といった根本的な治療法もあります。当院では、そのような場合には適切な専門機関をご紹介しています。

副作用と注意点

抗甲状腺薬は効果的な薬ですが、副作用に注意が必要です。

無顆粒球症

まれではありますが、重篤な副作用です。発熱や喉の痛みが出た場合は、すぐに受診してください。免疫力が大きく低下し、感染症にかかりやすくなります。

肝機能障害

頻度はやや高めですが、多くは軽度です。定期的な血液検査でモニタリングし、異常があれば薬の量を調整したり、一時的に中止することがあります。治療期間中は、決められた間隔で血液検査を受け、体調の変化にも注意を払うことが重要です。

亜急性甲状腺炎

亜急性甲状腺炎は、ウイルス感染の後に起こる一時的な甲状腺の炎症で、首の前側の痛みや発熱を伴うのが特徴です。炎症によって甲状腺ホルモンが一時的に漏れ出し、ホルモンの量が多くなりすぎる状態(甲状腺中毒症)を経たのち、自然と回復していく病気です。30〜50代の女性に多く、夏から秋にかけて発症しやすい傾向があります。

亜急性甲状腺炎は、ウイルス感染の後に起こる一時的な甲状腺の炎症で、首の前側の痛みや発熱を伴うのが特徴です。炎症によって甲状腺ホルモンが一時的に漏れ出し、ホルモンの量が多くなりすぎる状態(甲状腺中毒症)を経たのち、自然と回復していく病気です。30〜50代の女性に多く、夏から秋にかけて発症しやすい傾向があります。

原因としくみ

風邪などの上気道感染のあとに、免疫のはたらきが影響して甲状腺に炎症が起こると考えられています。炎症により甲状腺の組織が壊れることで甲状腺ホルモンが血中に漏れ出し、さまざまな症状が現れます。ホルモンが減ってくると、一時的に甲状腺の機能が低下します。ただし、多くの場合は時間の経過とともに自然に回復します。

症状の特徴

典型的な症状は、風邪のあとに発熱とともに、首の前側の甲状腺に強い痛みが出ることです。痛みは片側から始まり、反対側に移ることがあり、飲み込む・話す・首を動かすと痛みが強くなるのが特徴です。発症の初期には、甲状腺ホルモンが一時的に多くなることで、動悸や手のふるえ、汗が出やすい、暑がり、疲れやすいといった「中毒症状」がみられることがあります。数週間経つと、今度はホルモンが一時的に足りなくなり、だるさ・寒がり・便秘などの「低下症状」が出ることもあります。いずれの症状も、多くの場合は数か月以内に自然に落ち着き、元の体調に戻っていきます。

診断

症状と血液検査と超音波検査(エコー)の所見を合わせて診断します。甲状腺を押したときに感じる強い痛みと腫れがあることが、診断の重要な手がかりとなります。血液検査では炎症の指標(CRP)と甲状腺ホルモン(FT4)が高く、甲状腺刺激ホルモン(TSH)が低くなります。超音波検査では、痛みのある部位に一致して低エコー域がみられるのが特徴的です。他の甲状腺の病気と区別するために、自己抗体の検査や心電図の確認を行います。

症状と血液検査と超音波検査(エコー)の所見を合わせて診断します。甲状腺を押したときに感じる強い痛みと腫れがあることが、診断の重要な手がかりとなります。血液検査では炎症の指標(CRP)と甲状腺ホルモン(FT4)が高く、甲状腺刺激ホルモン(TSH)が低くなります。超音波検査では、痛みのある部位に一致して低エコー域がみられるのが特徴的です。他の甲状腺の病気と区別するために、自己抗体の検査や心電図の確認を行います。

治療

亜急性甲状腺炎はウイルスによるものと考えられており、抗菌薬は必要ありません。治療は痛みや発熱などの症状をやわらげることが中心です。軽い症状の場合は痛み止めと胃薬を併用して経過をみます。症状が強い場合や、痛み止めが効かない場合は、ステロイド薬を使用すると、症状が数日で改善することがあります。用量を少しずつ減らしながら治療を行います。症状が強い場合には、動悸や手のふるえを抑える目的でβ遮断薬を併用することもあります。一時的に甲状腺ホルモンの値が低下した場合には甲状腺ホルモンの薬を内服して、不足分を補うことがあります。

経過と注意点

ほとんどの方は、数週間〜数か月で痛みやホルモンの異常も自然に落ち着きます。ただし、治療中は血液検査で甲状腺ホルモンの値や炎症の状態を定期的に確認しながら経過を見ていくことが大切です。まれに甲状腺の機能が回復せず、慢性的にホルモンが不足する状態(橋本病)に移行することがあります。

潜在性の甲状腺機能異常

潜在性甲状腺機能異常とは、血液検査で甲状腺ホルモン(FT4)の値は正常でも甲状腺刺激ホルモン(TSH)に異常がある状態を指します。自覚症状が乏しいことが多く、健康診断などで偶然見つかることがありますが、放置すると将来的に顕性の甲状腺疾患に進行することがあるため注意が必要です。大きく分けて「潜在性甲状腺機能低下症」と「潜在性甲状腺機能亢進症」の2つがあります。それぞれの特徴と対応についてご紹介します。

潜在性甲状腺機能異常とは、血液検査で甲状腺ホルモン(FT4)の値は正常でも甲状腺刺激ホルモン(TSH)に異常がある状態を指します。自覚症状が乏しいことが多く、健康診断などで偶然見つかることがありますが、放置すると将来的に顕性の甲状腺疾患に進行することがあるため注意が必要です。大きく分けて「潜在性甲状腺機能低下症」と「潜在性甲状腺機能亢進症」の2つがあります。それぞれの特徴と対応についてご紹介します。

潜在性の甲状腺機能低下症

甲状腺ホルモン(FT4)の値は正常でも、TSHが基準値より高い状態を指します。とくにTSHが10 μIU/mLを超える場合は、将来的な顕性甲状腺機能低下症への進行や、心血管疾患リスクの上昇、コレステロール値の悪化などが報告されており、症状の有無にかかわらずホルモン補充治療が推奨されます。一方、TSHが4.5〜10 μIU/mL程度の軽度な上昇にとどまる場合には、すぐに治療を始める必要はなく、症状の有無、年齢、自己抗体である抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(TPO抗体)や抗サイログロブリン抗体(TG抗体)の有無、妊娠希望の有無などを踏まえて総合的に判断します。特に高齢者や心疾患のある方では、慎重な経過観察が推奨されます。

潜在性の甲状腺機能亢進症

甲状腺ホルモン(FT4)は正常でも、TSHが基準値より低い状態を指します。とくにTSHが0.1 μIU/mL未満まで低下している場合は、心房細動の発症や骨粗鬆症のリスクが高まることが報告されており、治療を検討することがあります。一方、TSHが0.1〜0.4 μIU/mL程度の軽度低下の場合には、必ずしも治療が必要とは限らず、定期的な血液検査による経過観察が行われることが多いです。

経過観察と注意点

潜在性甲状腺機能異常の多くは、時間とともに自然に正常化することもあれば、顕性のバセドウ病や橋本病に進行する場合もあります。とくに初回の検査結果だけでは正確な判断が難しいため、3〜6か月ごとの再検査によって変化を追っていくことが重要です。また、妊娠を希望する方や妊娠中の方では、軽度のTSH異常でも母体や胎児に影響する可能性があるため、早めの評価・介入が勧められる場合があります。潜在性であっても、年齢や症状、基礎疾患などによって治療方針が異なりますので、異常を指摘された場合には早めにご相談いただくことをおすすめします。